Vea También

El día 30 de abril se cumple el ochenta aniversario de la liberación del campo de concentración de mujeres de Ravensbrück. Por esta razón, en los próximos días asistiremos a la publicación de especiales en medios de comunicación de las mujeres españolas que sufrieron la deportación.

Entre las primeras frases para captar la atención de los lectores vamos a encontrar la siguiente afirmación: más de cuatrocientas mujeres españolas fueron deportadas. Incluso en algunas noticias es posible que especulen con cifras más altas. Sin embargo, esta afirmación es un mito construido con el paso de los años sin ninguna base documental o científica.

El origen del mito proviene de las investigaciones y publicaciones realizadas por la deportada Neus Catalá, que defendió esta hipótesis a pesar de que nunca llegó a documentar más de sesenta casos con nombre y apellidos en sus trabajos en la Amicale de Ravensbrück. Además, en sus listados hay más de una quincena de errores que siguen siendo reproducidos por la propia Amicale, investigadores académicos e instituciones.

102 mujeres

Lo más común son confusiones en el origen y nacionalidad de la deportada, a las que hay que sumar múltiples fallos en las identidades de las mujeres.

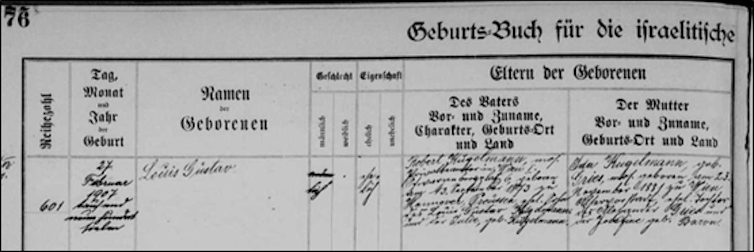

Por ejemplo, Vivienne Marie Rose da Silva era de padre francés de Lyon y madre portuguesa, no española. Lidia Revire Rodríguez no nació en Sant Salvador de Guardiola, sino en El Salvador, el país. Josefina y Francina Sabaté, madre e hija, son francesas de la zona fronteriza con Cataluña, hablaban catalán, pero sus orígenes familiares eran franceses. Stella Kugelman, reivindicada como una niña española en los campos, nació en Amberes en 1939 de Rosa Klionsky, judía belga, y Luis Gustavo Kugelmann, que no era español sino de nacionalidad belga y nacido en Viena (tan solo estuvo seis años en España antes del estallido de la Guerra Civil). Son algunos de los ejemplos más llamativos que señalan la necesidad de rehacer el trabajo desde cero.

La documentación del campo de Ravensbrück es bastante pobre si la comparamos con otros campos como Mauthausen o Berger-Belsen por lo que no es suficiente para reconstruir un censo de la deportación femenina.

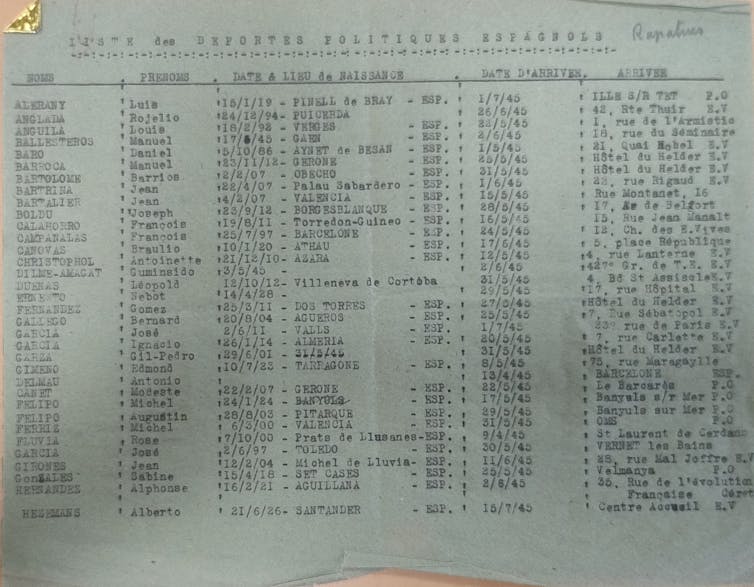

Por esta razón, las fuentes francesas son fundamentales y en general han sido poco explotadas por los historiadores. Hay listados y ficheros de repatriación muy completos en los archivos departamentales (son especialmente útiles los archivos del sur de Francia, los Pirineos Orientales, Altos Garona, Ariege, Aude, Gers, Pirineos Atlánticos, Landes y Altos Pirineos) y en los Archivos Nacionales de París. También en los dosieres policiales de la gendarmería francesa, ficheros médicos en los archivos locales de París, información de deportados de los campos de internamiento del sur de Francia y abundante información en los expedientes de deportados y resistentes en los archivos militares de Caen y París.

Además, hay documentación de la Cruz Roja Internacional, el Servicio Ibérico (la sección de la Cruz Roja Internacional que desarrolló su actividad desde 1939 para apoyar a los refugiados de España, Portugal y América Latina), la Cruz Roja Sueca (que acogió en su país a doce de las mujeres españolas liberadas en Ravensbrück), los archivos de la FEDIP (Federación Española de Deportados e Internados Políticos Víctimas del Fascismo), archivos en Alemania y muchas otras fuentes que permiten establecer un censo de ciento dos deportadas de origen español nacidas en España y Francia.

Este número puede aumentar ligeramente pues hay casos pendientes de consultar en documentación de Francia y Alemania. No obstante, la cifra de cuatrocientas no es realista y no hay ningún dato que permita sostener esta teoría.

¿Eran todas republicanas?

Otro de los mitos más extendidos sobre la deportación de las mujeres españolas es denominarlas “las republicanas deportadas a los campos”.

De las ciento dos, dieciséis son nacidas en el país vecino hijas de migrantes económicos, y treinta y seis llegaron a Francia buscando trabajo entre 1900 y 1935.

Por otro lado, no todas las exiliadas durante la Guerra Civil Española emigraron a Francia por su fidelidad a la Segunda República o por la militancia en grupos de izquierda; las causas fueron mucho más complejas.

Aunque había republicanas en los campos, más de la mitad no lo eran, por lo que es un error grave centrar el relato en los casos más conocidos, como los de Neus Catalá, Mercedes Núñez o Constanza Martínez.

La prostitución en el campo

En los últimos años, los libros Putas de campo y El barracón de las mujeres de Fermina Cañaveras han extendido la creencia de que existía una red de prostitución en los campos de concentración en la que participaron mujeres españolas.

En primer lugar, la protagonista de las novelas, Isadora Ramírez, jamás pasó por los campos ni por Francia. La autora defiende que es una historia real, pero no hay ningún documento en ningún archivo en Francia, Alemania o España que constate su relato. Es un caso como el de Enric Marco, una impostora que jamás vivió ese infierno.

En segundo lugar, el libro está plagado de errores y no reconstruye con precisión la experiencia de la deportación femenina española en los campos. Hay un amplio desconocimiento de la autora sobre el funcionamiento de la máquina del terror nazi.

En tercer lugar, ninguna mujer española testimonió haber participado en las redes de prostitución fuera de Ravensbrück ni hay ningún documento que indique su traslado a estos barracones. Es una ficción muy alejada de las historias reales vividas por las deportadas españolas y un peligro para la memoria histórica.

Experimentación médica

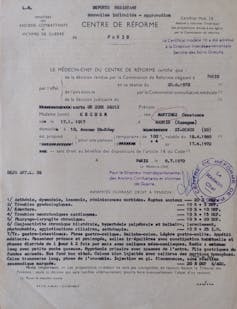

Para terminar, nos queda por ver un último mito: la experimentación de los médicos nazis en mujeres españolas. De las ciento dos deportadas, dos fueron esterilizadas mediante la introducción de sustancias nocivas en el cuello uterino y hay un caso más que muestra lesiones compatibles en un informe médico posterior.

Sin embargo, estos tres casos a veces quedan desplazados a un segundo plano en la prensa y en artículos académicos para dar espacio a las torturas médicas sufridas por mujeres de otras nacionalidades.

De hecho, remplazan el relato de las españolas y se olvidan de explicar los problemas médicos que vivieron de verdad en los campos como el tifus, la tuberculosis o la sarna. Además, desatendemos su sufrimiento posterior: la mayoría tuvo que convivir el resto de su vida con complicaciones respiratorias, obstétricas, cardiovasculares, digestivas, psiquiátricas…

En conclusión, los mitos en torno a la deportación de las mujeres españolas son peligrosos y han deformado sus historias hasta un punto qué es difícil saber qué es verdad o mentira incluso para los propios investigadores, asociaciones de memoria histórica e instituciones.

Sin embargo, las investigaciones que espero publicar a lo largo de este año y el siguiente buscarán corregir los errores y establecer una base sólida de conocimiento que sirva de punto de partida y apoyo para recuperar la verdadera historia de las deportadas de Ravensbrück.

Pablo García Varela ha realizado esta investigación dentro de la convocatoria de Ayudas de apoyo a etapas de formación posdoctoral (ED418B-2023-025).