Vea También

En un contexto social marcado por la secularización, la comunicación religiosa representa un reto significativo para la transmisión del mensaje cristiano en una sociedad cada vez más plural.

Desde principios del siglo XXI, ya consolidados los medios de comunicación de masas, y en los albores del nacimiento de internet, la Iglesia ha invertido importantes esfuerzos en mejorar la transmisión de sus enseñanzas y el impacto de su imagen pública.

En este sentido, el papa Francisco ha destacado por su estilo comunicativo cercano y directo, aprovechando los nuevos formatos digitales, como las redes sociales, para intentar acercar su mensaje a públicos alejados del cristianismo.

Sin embargo, no han sido pocos los obstáculos que ha encontrado la comunidad eclesial: la individualización, la aversión a la institución religiosa, el sincretismo, el rechazo hacia el dogma, la búsqueda de nuevas experiencias, la creencia sin pertenencia institucional, la dificultad para relacionarse con otras confesiones religiosas y los problemas en el diálogo con no creyentes.

Más allá de una estrategia comunicativa convencional

Los planes de comunicación son herramientas esenciales para definir cómo las instituciones religiosas deben proyectar su imagen social. Sin embargo, la Iglesia católica ha orientado tradicionalmente su estrategia comunicativa hacia formatos convencionales, afianzados en las últimas décadas del siglo XX, que no siempre han sido bien comprendidos o aceptados por sus públicos internos y externos.

La limitada capacidad de atracción que los canales oficiales de comunicación institucional ejercen sobre la opinión pública se traduce en una reducida presencia católica en los medios generalistas, lo que contribuye a que los contenidos religiosos queden desplazados hacia los márgenes del panorama informativo.

Además, toda comunicación institucional con un discurso rígido, autodefensivo y condenatorio ha obstaculizado la construcción de puentes de comunicación con la sociedad, así como la participación en la esfera pública.

La publicación de encíclicas, exhortaciones apostólicas, documentos de conferencias episcopales, comunicados oficiales y cartas pastorales de los obispos son ejemplos claros de estos canales eclesiales en los que, con frecuencia, los mensajes no alcanzan plenamente a sus destinatarios finales.

Sin embargo, las encíclicas Laudato si’ (2015), sobre el cuidado de la casa común, y Fratelli tutti (2020), sobre la sobre la fraternidad y la amistad social, han tenido una importante repercusión en la opinión pública. La primera, por su llamada a una conversión ecológica que tenga como fin la defensa de la dignidad humana y la protección del medioambiente; la segunda, por dar respuestas, desde la llamada “cultura del encuentro”, a desafíos contemporáneos como la migración, el populismo, el neoliberalismo o la ausencia de la paz.

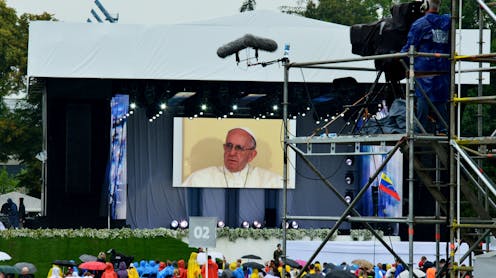

En los últimos años, la atención mediática se ha volcado principalmente en la figura del papa Francisco, así como en los escándalos vinculados a casos de corrupción y abusos sexuales dentro de la Iglesia. Durante este pontificado, la comunicación eclesial ha experimentado un giro significativo, alejándose de un enfoque distante y diplomáticamente neutro.

La presencia mediática de un papa que ha sabido conectar con los medios y adaptarse al entorno digital, especialmente a través de las redes sociales, ha cuestionado la supuesta indiferencia generalizada hacia lo religioso. La prensa ha mostrado un interés notable por este pontífice argentino, motivado no solo por una agenda centrada en temas como la justicia social y el cuidado del medioambiente, sino también por sus rasgos personales de espontaneidad y cercanía.

Asimismo, sin abandonar medios tradicionales como las encíclicas –que continúan siendo espacios valiosos para la reflexión profunda– o los viajes apostólicos –relevantes en el plano diplomático–, el papa Francisco ha aprovechado formatos comunicativos como las entrevistas, permitiéndole llegar a un público más amplio.

Todo ello, animado por la actitud pastoral que mejor define su pontificado: la expresión “olor a oveja”. Esta alegoría utilizada por Francisco en la homilía de su primera misa de Jueves Santo de su pontificado se convirtió en uno de los símbolos más representativos de su visión de un ministerio entendido desde el acompañamiento, lejos de concebir a los pastores como simples transmisores de juicios morales rígidos o como guardianes de un cumplimiento estricto de normas legalistas.

Los asuntos cruciales para el pontífice

Ante una sociedad azotada por la violencia y la crisis medioambiental, Francisco ha intentando transmitir que una Iglesia que sabe acompañar, especialmente a los que más sufren, no entiende de “guerras culturales”, ni se centra en lenguajes discriminatorios. Por ello, la migración, la paz, la solidaridad o la ecología integral han sido asuntos cruciales para Francisco, temas que la familia humana ha de abordar desde el diálogo.

Frente a la cultura del enfrentamiento, Francisco ha propuesto una cultura del encuentro, caracterizada por la lógica de la misericordia, principalmente con los más débiles. Esa comunicación del encuentro no solo es necesaria en las fronteras extraeclesiales. Por ello, con el Sínodo, Francisco ha abierto la puerta a un proceso de discernimiento de todo pueblo de Dios –no solo de los obispos– para repensar cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales en un clima de diálogo.

Francisco, en continuidad con los papas anteriores, ha impulsado un cambio que trasciende el ámbito de la comunicación. Aunque el canal, el código e incluso los ruidos hayan sido importantes en este pontificado, ahora queda interiorizar los contenidos del pensamiento de un papa que no pasará inadvertido por una teología moral centrada en las últimas décadas en el cumplimiento de la norma.

Francisco ha deparado en la singularidad de los procesos humanos y en la importancia de que las decisiones morales sean tomadas en conciencia, teniendo en cuenta tanto los principios universales como las circunstancias individuales del sujeto.

Además, la incorporación de principios como “todo está conectado” y “el todo es superior a la parte” evidencia que este pontificado trasciende una mera cuestión de lenguajes y estilos, mostrando una profunda evolución en la comprensión del mensaje de la Iglesia.

Jesús Sánchez-Camacho no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.