Vea También

Cuando los primeros humanos se toparon con el fuego por accidente, poco a poco fueron comprendiendo que no solo quemaba. Daba luz, pero también servía para calentar, cocer o ahumar alimentos, y para protegerse. Tanto los insectos como los parásitos y depredadores parecían huir de este impresionante aliado.

Al principio, lo único que podían hacer era cuidarlo para que no se apagara, antes de que aprendieran a “encenderlo de la nada”.

Domesticación de la luz

El trabajo arqueológico sobre los orígenes y creación consciente del fuego es realmente complejo. El combustible es materia vegetal y no siempre llegan a conservarse rastros visibles. Como mucho, pueden quedar materiales calentados (como piedras que lo rodeasen) o consumidos con calor. A partir de ellos, es tarea de los investigadores aventurar la intencionalidad con que se usaba.

Aunque al principio el fuego solo fuera mantenido y transportado, tenemos claras evidencias de que ya hace 800 000 años el Homo erectus sabía “domesticarlo”.

En Europa, varios estudios apuntan que se usaba de forma habitual hace 400 000 años. Por ejemplo, así lo hacían los neandertales en los yacimientos de Beeches Pit, en Inglaterra. O en Schöningen, en el norte de Alemania, donde se cazaban y procesaban caballos en el Paleolítico.

También existen huellas en el sitio de Menez Dregan I (Bretaña, Francia), con la presencia de pequeños hogares que hablan de una alta actividad o de varias ocupaciones de corta duración.

Los primeros “mecheros”

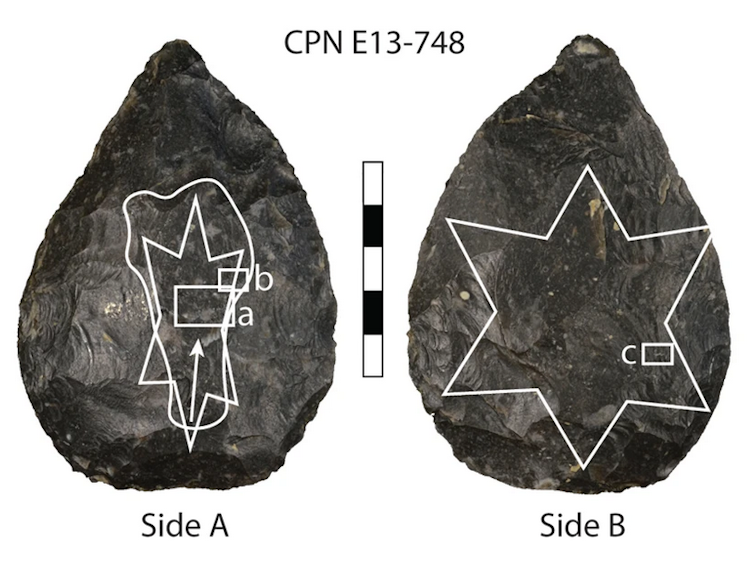

En 2018, el profesor Andrew Sorensen, de la Universidad de Leiden, y su equipo publicaron por vez primera evidencias directas de “mecheros” o encendedores neandertales. Los investigadores encontraron bifaces con trazas de percusión pertenecientes a la etapa del Musteriense (aproximadamente hace 50 000 años). Se trata de piedras talladas que, por un golpeteo repetido o abrasión, podían producir fuego. Así lo demostraron luego los experimentos arqueológicos.

Este salto tecnológico permitió el crecimiento de asentamientos euroasiáticos. Antes del fuego, sería lógico evitar zonas con duros inviernos.

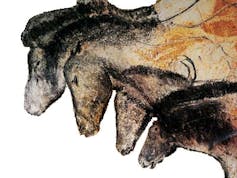

Además, el fuego –y, sobre todo, la luz– les permitió también expandirse por el mundo subterráneo. Hablar de ocupaciones en cavernas es hablar de oscuridad. Y no solo sabemos que comieron, durmieron y se protegieron de todas las adversidades en las cuevas, sino que también las decoraron.

Cuevas no tan oscuras

Las pinturas rupestres podían estar a la entrada, aunque en ocasiones llegaban a pequeñas covachas alejadas de la luz natural. Además de saber cómo encender fuego y mantenerlo, los artistas paleolíticos innovaron en su producción. Por eso ha sido de gran interés averiguar las peculiaridades físicas de los recursos de iluminación en las cuevas.

Gracias a observaciones empíricas y a la arqueología experimental en contextos endocársticos (complejos de piedra caliza que forman cuevas), se han podido identificar diversas formas y combustibles.

Sabemos que utilizaban antorchas de madera, que dejaban un reguero de carbón vegetal intermitente hacia el interior de la cueva.

Y los hogares donde hacían la lumbre en las zonas más profundas y oscuras dejaron tras de sí carbones, cenizas, hollín y restos de huesos quemados. A veces, tenían una chimenea dentro de oquedades de arcilla excavada, como ocurre en la cueva de Chauvet o la cueva de Enlène, ambas en Francia.

Lámparas portátiles

De todas las innovaciones, las más abundantes han sido las lámparas portátiles en piedra. Éstas se alimentaban con grasa animal, no con restos vegetales, lo cual les permitía iluminar sin generar humo en la combustión. Dicho humo habría contaminado el aire dentro de las cuevas y, seguramente, habría arruinado las pinturas.

Los estudios en laboratorio confirman que se usaban de manera complementaria la resina y la grasa. La primera da una mayor intensidad lumínica puntual, mientras que la grasa proporciona gran durabilidad, ya que supone un menor consumo de combustible.

La mayor parte de las lámparas estaban realizadas sobre piedras de caliza, granito o pizarra, pero también se emplearon conchas. En este sentido, la profesora de a Universidad de Lyon Sophia A. de Beaune realizó un trabajo excepcional al documentar 302 objetos que pudieron ser lámparas. Aunque de ellos tan solo 85 se verificaron como tales.

Arqueología de la luz

María Ángeles Medina-Alcaide, historiadora de la Universidad de Córdoba, nos insiste en que la “arqueología de la luz” es una realidad científica. Gracias a ella podemos acercarnos a una compresión holística de las actividades dentro de las cuevas, sobre todo, durante el Paleolítico.

Estos estudios nos permitirán conocer con detalle el funcionamiento, tipos de combustible, duración e intensidad de la luz. Y podremos abordar aspectos que se relacionan con la visibilidad del arte, así como con su realización.

La luz, en todas sus formas, vino para quedarse y acompañar al ser humano en sus exploraciones y en su vida cotidiana. Quizás, por eso, fue tan alarmante para todos nosotros vivir unas horas de apagón global el pasado 28 de abril de 2025.

Cristina de Juana Ortín no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.