Vea También

Este artículo pertenece a la serie Atlas actual del cáncer, donde los más reconocidos expertos sobre los distintos tipos de cáncer que existen explicarán a los lectores de The Conversation qué puede desencadenarlos, qué incidencia tienen, cómo actúan y cuáles son los últimos avances en su detección y tratamiento.

El cáncer de tiroides supone el séptimo tipo de cáncer más habitual en todo el mundo y ocupa el primer lugar entre los de origen endocrino. Su incidencia siempre ha sido mucho mayor en mujeres, que suponen el 75 % de los casos.

A pesar de su elevada frecuencia, el cáncer de tiroides ha gozado de una tasa de supervivencia global bastante esperanzadora. Sin embargo, este dato depende enormemente del subtipo de cáncer, así como de la etapa en que sea diagnosticado.

El más común de todos ellos es el papilar (84 %), cuya tasa de supervivencia a 5 años es superior al 95 %. Este buen pronóstico se basa fundamentalmente en que es una modalidad de tumor de crecimiento lento y al excelente resultado de los tratamientos habituales.

En el extremo opuesto está el carcinoma anaplásico, que supone poco más de un 1 % de todos los casos y es el de peor pronóstico, con una supervivencia media de apenas 6 meses.

¿Qué factores incrementan el riesgo?

La exposición a radiaciones ionizantes es el principal factor de riesgo asociado al desarrollo del cáncer de tiroides. Esta relación ha podido constatarse en personas sometidas a determinados procedimientos diagnósticos o terapéuticos que implicaban el uso de dichas radiaciones (como puede ocurrir con el uso del TAC o radioterapia), y de modo muy evidente tras el accidente nuclear de Chernóbil (1986).

El riesgo de desarrollar esta patología aumenta con la dosis recibida y especialmente si ocurre en edades tempranas como la infancia o adolescencia. Factores añadidos como la obesidad o la exposición a disruptores endocrinos (sustancias que pueden interferir en la función normal de las hormonas) parecen jugar también un papel importante en las probabilidades de su desarrollo.

Existen otros condicionantes no evitables, como la edad, ser mujer o la existencia de factores genéticos, aunque estos últimos apenas suponen entre un 5 % y un 15 % de los diagnósticos.

¿Cómo se detecta?

En la mayoría de los casos, este tipo de tumores no tienen una manifestación clara. La palpación de un nódulo en el cuello por parte del paciente o el profesional sanitario durante una exploración, así como su hallazgo incidental en pruebas de imagen, suelen ser el punto de partida para su diagnóstico.

En las últimas décadas el número de casos de cáncer de tiroides se ha incrementado de forma sorprendente. Sin embargo, es muy probable que detrás de este aumento se encuentre un fenómeno de sobrediagnóstico debido a un mayor y fácil acceso a pruebas de detección, que en otras circunstancias no se hubieran manifestado ni supuesto un riesgo para la salud del paciente.

Una vez se sospecha la presencia de un nódulo, la ecografía tiroidea es la herramienta de elección para valorar sus características. Mediante esta técnica de imagen se pueden estudiar una serie de parámetros clave en la valoración del riesgo como el tamaño y forma, la definición de sus bordes, la presencia de microcalcificaciones o su ecogenicidad (cómo de brillante u oscuro se ve).

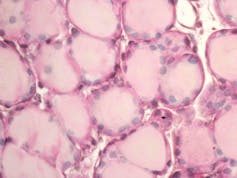

Si posteriormente hace falta un estudio más exhaustivo, se realiza una punción aspirativa con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía. Con esta técnica se puede extraer una pequeña muestra de las células del paciente para valorar de forma más detallada con ayuda de un microscopio.

A pesar de su enorme fiabilidad, en un 20-30 % de los casos el procedimiento PAAF puede arrojar resultados indeterminados. Entonces, las pruebas de caracterización molecular podrían ser de gran ayuda. Estas permiten detectar la expresión de marcadores moleculares característicos que ayudan a clasificar los tumores y valorar su riesgo, evitando en muchos casos cirugías innecesarias.

Tratamientos clásicos y futuros

La mayoría de los tumores bien diferenciados pueden ser tratados con éxito mediante ablación quirúrgica, llamada tiroidectomía. Este procedimiento tiene algunos inconvenientes, como la posibilidad de dañar el nervio recurrente (que afectaría a la función de las cuerdas vocales) o las glándulas paratiroides que se encuentran muy próximas (alterando los niveles del calcio en nuestro organismo). Por ello, siempre que es posible, se prefiere llevar a cabo una hemitiroidectomía, que conserva parte de la glándula y reduce el riesgo de complicaciones.

En los últimos años, además, se están realizando y perfeccionando cada vez más alternativas como la ablación térmica. Consiste en destruir las células tumorales aplicando temperaturas muy elevadas mediante diferentes técnicas mínimamente invasivas.

Por otra parte, la administración de yodo radiactivo tras la cirugía se practica en algunos casos de tumores diferenciados cuyas células son capaces de captar ese elemento. Las células del tumor mueren al incorporarlo, por lo que puede ser utilizado para destruir posibles restos de tejido tumoral, ante la presencia de metástasis o en el tratamiento de pacientes con elevado riesgo de recurrencia.

La tendencia actual es tratar de minimizar las intervenciones a cambio de aumentar la vigilancia en aquellos casos cuyas características tumorales lo permitan, como carcinomas papilares muy pequeños y de bajo riesgo.

Para casos dífíciles

Adicionalmente se están desarrollando nuevas aproximaciones dirigidas a aquellos tipos de cáncer de tiroides con peor pronóstico o menores opciones de tratamiento. Una de ellas es la terapia de rediferenciación, en la que se trata de restaurar la susceptibilidad de las células tumorales al yodo radiactivo en aquellos casos en que esta se ha perdido.

Otra opción es el uso de diferentes inhibidores de la enzima tirosina quinasa, con resultados alentadores en algunos casos en los que ha permitido intervenir quirúrgicamente tumores que se consideraban irresecables.

Los avances en diagnóstico molecular, la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de terapias dirigidas podrían revolucionar el manejo del cáncer de tiroides en los próximos años, mejorando la supervivencia de aquellos con peor pronostico y optimizando los resultados de las intervenciones clínicas.

Carmen Grijota Martínez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.